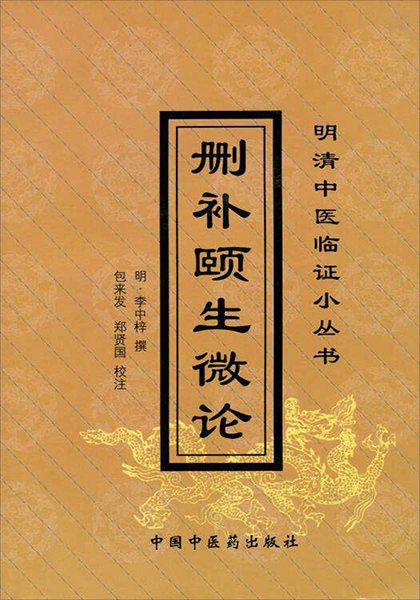

李中梓集各家之说,明确提出了脾肾先后天根本论,认为肾为先天之本,脾为后天之本。从理论上高度概括了脾肾两脏在人体生命活动中的重要作用,对祖国医学理论作出了重要贡献。

在中医学的普及方面也作出了很大的贡献。李中梓所生活的年代,苏浙一带的习医风气非常浓厚,先后出现了薛己、张介宾、汪机、王肯堂、李时珍等著名医家,大量医药著作广泛流传。李中梓对中医理论研究十分重视,兼取众家之长,其论述医理颇能深入浅出,所著诸书多能通俗易懂,最为初学之捷径,故在医界广为传诵。

李中梓在《医宗必读》中的《行方智圆心小胆大论》一文中,亦对医生的医德及行医规范提出了更高要求。他从孙思邈“行欲方而智欲圆,心欲小而胆欲大”中悟出了为医之真谛,强调医生应谨守医德,是谓行方;详察病人的体质,所处的社会环境和自然环境,是谓智圆;诊法宜详,辨证须细,慎下结论,是谓心小;诊之确切,遣方用药析理详明,勿持两可,不畏峻剂,是谓胆大。这段阐述不仅在当时,甚至对现代的医务工作者,亦有很强的教育意义。

李中梓以其雄厚的医学理论和丰富的临床实践培养了很多学生。刘道深、尤乘、董廙、李延罡、郭佩兰等人都出自李中梓之门。其学术理论和思想一传于沈朗仲。二传于马元仪,三传为尤在径,被后世称为“李士材学派”。

李中梓在医疗上注重脾肾治理,江苏金坛有一名医王宇泰,年已八十,患脾泄,根据一般医理,泄病宜补,岂知愈补病势愈重,他便求教于中梓,中梓问明病源后对他说:“你体肥多痰,愈补愈滞,病当然不会好了。应反其常规,用迅利药荡涤之。”于是用巴豆霜给老医生服用,果然泄下许多痰涏,病也就好了。

一次,一人患伤寒,病逾5日,泄泻不止,心中烦乱不安,两目上视,遍服各种止泻药皆不见效。病家请李中梓诊治。李中梓诊脉后说,患者寸、关、尺三部脉沉数,切按其腹,有结粪,用大黄、厚朴、枳实3味药治疗,且大黄量加倍使用。患者服泻药后,连续拉了2次,慢慢地泄泻便止住了,心中烦乱也渐渐消失。患者腹泻,医生止泻,这是理所当然的,为什么李中梓反而用泻药呢?

原来,这种奇特的治法在中医学中叫作“反治法”。两千多年前的中医典籍《黄帝内经》中提出的“塞因塞用,通因通用”,便是反治法的具体应用。若此时止泻,积秽未去,患者更觉腹胀,甚至会酿成严重后果。同时,腹胀最常见的病因是饮食过多,若给患者吃些消导药,排出腹内积气、食滞,腹胀便会减轻,这是常法。但腹胀若由于中气下陷所致,就不能用消导药,而要用补气升提药,这叫作“塞因塞用”。

他注重实践,不墨守成规,在实践中总结经验,对各种疑难杂病很有研究,时人称为神医。有个叫鲁藩的人,得了一种怪病,在盛暑的大热天,虽将房门紧闭,床上悬挂帐帷,身上又盖上三重貂皮被,还不断地喊冷。李中梓观察病情后,诊为“伏热病”。古人用“传水灌项法”治疗,中梓变通一下,改服石膏三斛汤,他开了三帖药,第一帖服下,病人去掉貂皮被;第二帖服下,病人让去掉帐帷;第三帖服下,病人又叫将门窗打开,只见他大汗淋漓,热气蒸腾,毛病痊愈。还有个姓鞠的人,也得了一种怪病,发病时,伴有高热,在胡言乱语中,竟能说出室外所发生的事情,屡试屡验,经李中梓观察后,诊为“离魂”病。施药后,高热消退,呓语中止,恢复了清醒的状态,不久,病症消失。

-

-

一代医学宗师—李中梓的行医之路

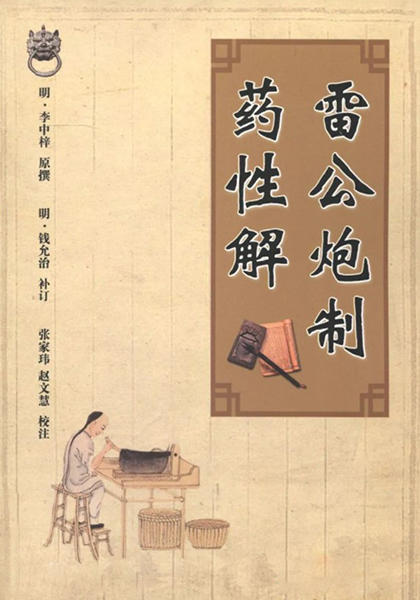

一代医学宗师—李中梓的行医之路李中梓(1588—1655),字士材,号念莪,又号尽凡居士,江苏云间南汇(今属上海浦东新区)人。李中梓熟谙儒学经典,深入研读医籍,穷究医理,著述颇丰,尤以《医宗必读》影响深远。 著《医宗必读》《医宗必读》全书共十卷,从理、法、方、药诸方面阐释治疗手段和临床经验…

-

-